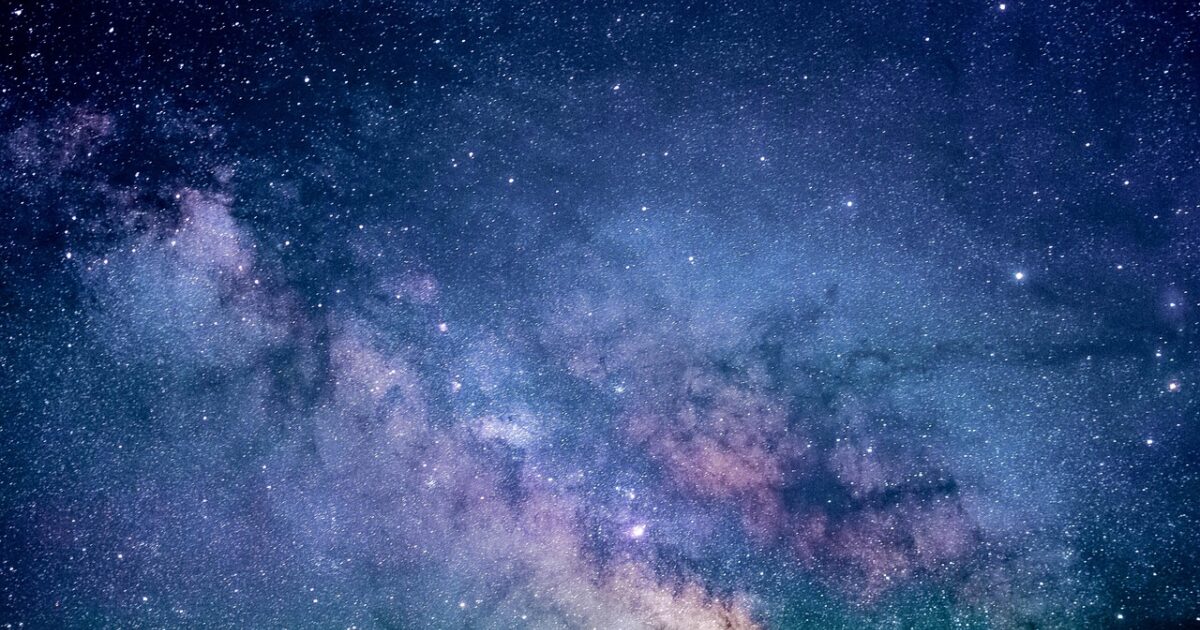

満天の星に惹かれて天体観測を趣味にしたいと思っても、何を揃えればよいかや観測場所の選び方、夜の安全対策など不安がつきまといます。

初心者がつまずきやすいのは目的の決め方と機材選び、導入や追尾といった操作、そして自宅で続けるための現実的な工夫です。

この記事では双眼鏡や屈折・反射望遠鏡、赤道儀など機材の違いと設置手順、短時間・長時間露光の撮影テクニック、記録やコミュニティ参加まで実践的に解説します。

観測場所・スケジュール・必要装備・安全対策・機材保管といった章立てで順を追って学べる構成です。

まずは基本の装備と初回の観測手順から一緒に確認して、次の夜に安心して星を見に行けるようにしましょう。

天体観測を趣味にするための実践ガイド

夜空の美しさを日常に取り入れるための、実践的なガイドです。

初心者が迷いやすいポイントを押さえ、無理なく続ける方法を具体的に紹介します。

観測目的

まずは何のために観測をするのかをはっきりさせてください。

ただ星を眺めて癒やされたいのか、天体写真を撮りたいのか、変光星や彗星を追いたいのかで用意する機材や行動が変わります。

目的が定まれば優先順位を付けやすく、予算配分や学習の順序も決めやすくなります。

観測場所

観測場所は快適さと視界の良さ、アクセスのバランスで選ぶと失敗が少ないです。

最初は自宅近くの暗い公園や少し郊外へ足を伸ばすのがおすすめです。

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| 自宅バルコニー | 手軽に観測可能 |

| 郊外公園 | 程よい暗さとアクセス良好 |

| 山間部 | 非常に暗い空 |

| 観測地専用サイト | 極上の視界 |

テーブルは各場所の特徴を簡潔に示していますので、実際の行き先の候補にしてください。

観測スケジュール

観測の予定は月の満ち欠けと天候を基準に立ててください。

新月前後は暗い空が得られるため、淡い天体の観察や長時間露光に向いています。

月が明るい時期は惑星や月面の観察、明るい天体の撮影を優先すると成果が出やすいです。

平日夜と週末で行ける範囲が違うので、複数の候補日を用意しておくと安心です。

天気予報アプリと星図アプリを併用して、前日までに最終決定をする習慣をつけましょう。

必要装備

最低限の装備を揃えれば、まずは十分に楽しめます。

- 双眼鏡

- 簡易望遠鏡

- 三脚

- 赤道儀または経緯台

- ヘッドランプ(赤色フィルター)

- 防寒具

- 観測ノートと筆記具

最初は軽量で扱いやすいものを選ぶと、機材に対する心理的なハードルが下がります。

夜間の安全対策

夜間は足元が見えにくく、怪我の原因になりやすいので照明と歩行に注意してください。

赤色フィルター付きのヘッドランプを使えば暗順応を妨げずに安全確保ができます。

長時間の観測では防寒と水分補給を忘れないでください。

単独行動を避けるか、行き先と帰宅予定を誰かに伝えておくと安心です。

車で移動する場合は、駐車場所に注意し、周囲の環境を尊重するようにしてください。

観測記録

観測ノートは上達のための宝物になりますので、こまめに記録してください。

日付、時間、天候、透明度、使用機材、対象、所見を必ず残すようにしましょう。

スマホアプリや専用ノートで写真とメモを紐づけると後で振り返りやすくなります。

簡単なスケッチや撮影データを残す習慣をつければ、観測の質が向上します。

コミュニティ参加

同好の士と交流すると学びが早くなり、観測の幅も広がります。

地元の天文クラブや天文台が主催する星まつり、オンラインフォーラムを活用してください。

初心者歓迎の観望会に参加すれば、機材の扱い方や小技を直接学べます。

マナーを守って協力し合えば、コミュニティは長く有益な場になります。

観測機材の種類

観測を始めるときに迷いやすいのが機材選びです。

用途や予算によって最適な組み合わせが変わりますので、基本的な種類と特徴を押さえておくと後悔しにくいです。

双眼鏡

手軽に空を眺められる双眼鏡は入門者に最もすすめやすい機材です。

星座の確認や流星観測、明るい星雲や月のクレーター観察など幅広く使えます。

選び方のポイントは倍率と対物径のバランス、そして手持ちでブレにくいことです。

- 7×50 低倍率高明るさ

- 8×42 持ち運びやすさ重視

- 10×50 高倍率で星雲観察向け

三脚座を備えたモデルを選べば、長時間の観察でも疲れにくくなります。

屈折望遠鏡

光を透過するレンズで像を作る屈折望遠鏡は、色収差が少なく惑星や月の観察に向いています。

鏡筒が密閉されているためメンテナンスが楽で、初心者にも扱いやすい機種が多いです。

口径が大きくなると価格が跳ね上がるので、まずは80mm前後から試すとよいです。

長焦点のタイプは高倍率に強く、短焦点は星雲や広い視野の観察に適します。

反射望遠鏡

鏡で光を集める反射望遠鏡は、口径あたりのコストパフォーマンスに優れます。

大口径を手に入れやすく、暗い銀河や星雲などの深宇宙天体観察に力を発揮します。

ただし鏡のコリメーション(光軸調整)や定期的な清掃が必要ですので、メンテナンスに抵抗がない方向けです。

短焦点のニュートン式は視野が広く、長焦点のシュミットカセグレンは高倍率に強い特性があります。

経緯台

上下左右に動かす経緯台は直感的な操作が可能で、初めて望遠鏡を使う人に適しています。

惑星や月、地上観察の導入が簡単で、観察会や家族での使用にも向きます。

ただし地球の自転に合わせた追尾ができないため、高倍率での長時間観測や長時間露光撮影には向きません。

入門用の軽量経緯台から、精度の高いギア式モデルまで幅広い選択肢があります。

赤道儀

赤道儀は天体の自転分を補正して追尾するための装置で、天体写真を本格的に始めるなら必須です。

極軸合わせを行うことで、長時間露光でも星像が流れにくくなります。

| 種類 | 特徴 | 向いている用途 |

|---|---|---|

| 簡易赤道儀 | 軽量で組み立て簡単 | 月や惑星観察 |

| モータード赤道儀 | 自動追尾機能あり | 入門天体写真 |

| 高精度赤道儀 | 高精度追尾と積載能力 | 長時間露光の撮影 |

搬送性や搭載重量、追尾精度のバランスを考えて選ぶとよいです。

一眼レフカメラ

デジタル一眼レフやミラーレスは、天体写真を撮る際の強力なツールです。

レンズ交換や各種設定で表現の幅が広がり、広角での星景写真から望遠での月撮影まで対応します。

望遠鏡に接続するための専用アダプターを用意すれば、鏡筒をレンズ代わりに使えます。

高感度ノイズや長時間ノイズ低減の設定に注意し、撮影後のRAW現像で仕上がりが大きく変わります。

ポータブル電源

現地で機材を動かすには安定した電源が重要です。

赤道儀やモーター、カメラ、ヒーターなど複数機器の消費電力を考慮して容量を選んでください。

リチウム系は軽量で出力が安定しており、鉛バッテリーはコスト面で有利です。

インバータを併用する場合は連続出力とピーク出力の確認を忘れないでください。

安全のために防水ケースや保温対策も合わせて用意しておくと安心です。

観測時の手順

夜の観測をスムーズに進めるための基本手順を、実践的な順序でまとめます。

準備から片付けまで一連の流れを事前に把握しておくと、現地での焦りを減らせます。

短時間で確認するポイントを覚えておくと、観測の質が安定します。

機材設置

観測開始前は風の影響や地面の傾きを確認して、三脚の設置位置を決めます。

水平を出し、マウントを確実に固定してから鏡筒やウェイトを取り付けてください。

電源やケーブルは最初にレイアウトし、当夜の配線をすっきりさせると安心です。

- 三脚設置

- 水平出し

- マウント取り付け

- ウェイト装着

- 接眼レンズ装着

- 電源接続

極軸合わせ

赤道儀を使う場合は極軸合わせが観測精度の要になります。

ポーラースコープがある機種なら北極星で粗合わせを行い、さらに微調整を行います。

ドリフト法や専用アプリを使った同期で精度を高めると、長時間撮影でもズレが少なくなります。

時間に余裕があれば複数回確認して、安定するまで追い込んでください。

導入

まずは低倍率の接眼レンズで視野を広くし、目標天体を大まかに導入します。

プラネタリウムアプリや星図を併用すると、視認性の低い星雲や銀河も見つけやすくなります。

GoTo機能を使う場合は初期設定を丁寧に行い、同期精度を上げてから本番に移ることをおすすめします。

導入後は中心部に来るようにスローモーションで微調整してください。

追尾

視覚観測では自動追尾がなくても定期的に視野内で位置を直して観察できます。

撮影する場合は赤道儀の追尾精度が重要で、バランス調整とギアの馴染みを確認してください。

オートガイダーを導入すると長時間露光での星像の流れを抑えられます。

追尾中は不自然な振動がないか、定期的にチェックを行ってください。

ピント合わせ

ピントは観測の基礎で、像のシャープさに直結します。

Bahtinovマスクを使うと明確な回折パターンで素早く合わせられます。

一眼レフやCMOSカメラの場合はライブビューを拡大して微調整する方法が有効です。

温度変化でピントがずれることがあるので、長時間の観測では定期的に再確認してください。

観測後の片付け

観測を終えたらまず電源を落とし、ケーブル類をまとめてから機材の取り外しを行います。

光学部品には埃や結露が付着しやすいので、専用のクロスで優しく拭いてください。

濡れや泥が付いている場合は乾いた布でふき取り、必要なら乾燥させてから収納します。

| 作業 | 目安時間 |

|---|---|

| 電源オフとケーブル整理 | 5分 |

| キャップとカバー装着 | 3分 |

| 三脚と機材の収納 | 8分 |

| 清掃と乾燥保管 | 10分 |

最後に観測ノートに天候や問題点を簡単に記録しておくと、次回の改善点が見えやすくなります。

落ち着いて片付けることで装備の寿命を延ばし、次回も快適に観測できます。

天体写真の撮影テクニック

天体写真は光を集める作業と画像処理の両輪で成り立ちます。

ここでは初心者から中級者が実践しやすい撮影法と後処理のコツを丁寧に解説します。

短時間露光

短時間露光は固定撮影や手持ちで気軽に天体を撮るときに有効です。

ブレを抑えつつ星を点像で捉えるために、シャッター速度と感度のバランスを意識します。

具体的な設定はレンズの焦点距離やカメラのセンサー性能で変わりますので、いくつか試験撮影することをおすすめします。

- 高感度設定

- 短めのシャッタースピード

- 手ブレ補正を活用

- 広角レンズ優先

長時間露光

長時間露光は微光星や淡い星雲を写し出すための基本技術です。

赤道儀で追尾しながら数十秒から数十分の露光を行い、背景ノイズ管理が重要になります。

低感度で複数枚撮影し、後でコンポジットする方法がノイズ対策として有効です。

追尾撮影

追尾撮影は赤道儀やポータブル赤道儀を使って星の動きに合わせる撮影法です。

極軸合わせの精度が画質を左右しますので、時間をかけて調整してください。

| 項目 | 推奨設定 | 備考 |

|---|---|---|

| 極軸合わせ | 厳密 | 目標中心寄せ |

| 追尾速度 | 恒星時追尾 | 微調整あり |

| 露光時間 | 撮像対象に応じる | ガイドで延長可 |

コンポジット処理

コンポジット処理は複数枚の画像を重ねて信号を強化する手法です。

スタッキングによってノイズが減り、淡い構造が浮かび上がりますので必ず試してください。

フレームの選別とウェイト付けを行うことで、仕上がりに大きな差が出ます。

ソフトウェアはフリーから有償まで幅広くありますので、使い勝手と目的に合わせて選ぶとよいです。

フラット補正

フラット補正は光学系のムラやセンサーのゴミを除去する重要な工程です。

撮影環境が変わったらフラットを撮り直すことをおすすめします。

撮影方法は均一な明るさの面を用意して撮影するだけで、作業自体はそれほど難しくありません。

適切に補正することで背景の不自然な勾配が消え、最終画像の品質が向上します。

自宅で続けるための環境整備

自宅で天体観測を長く続けるためには、観測環境を整えることが何より大切です。

アクセスの良さと安全性を両立しつつ、観測のしやすさを少しずつ改善していくと続けやすくなります。

光害対策

周囲の街灯や家の外灯は観測の大敵ですので、観測時は可能な範囲で光を遮る工夫をします。

遮光シートやダークカーテンを窓に取り付けると、屋内からの光漏れを抑えられます。

窓やドアの隙間から入る光は意外に多いので、テープやカバーで目立つ光源を塞いでください。

月光や車のヘッドライトなど、可変する光源は観測時間を調整して回避する方法も有効です。

視界確保

望遠鏡や双眼鏡を設置する場所は、見通しが良く水平線近くまで視界が開けていることが望ましいです。

低い建物や街灯の影になる場所を避けると、対象の導入が楽になります。

- 樹木の剪定

- 屋根や物置の位置調整

- 障害物の一時移動

- 視野を遮らない設置高さの確保

夜間は見えにくいため、日中に視界をチェックしておくと現場での手間が減ります。

バルコニー観測

ベランダやバルコニーで観測する際は、手すりや床の耐荷重を確認して、機材を安全に設置してください。

振動対策として、脚部に滑り止めや緩衝材を入れると追尾やピント合わせが安定します。

隣家との距離が近い場合は、機材の配置や照明の使用に配慮して、トラブルを避けることが重要です。

屋外電源を使う場合は、配線を整理してつまずきや雨濡れを防いでください。

防寒対策

寒さは集中力を奪い、機材の動作にも影響を与えますので、万全の防寒で観測に臨んでください。

重ね着で体温調節を行い、手首や首元を温めると全体の冷えを大きく防げます。

着脱しやすいグローブを用意すると、微調整や操作がしやすくなります。

腰掛けや簡易シェルターを用意して、長時間の観測でも疲れにくい環境を作りましょう。

機材保管

機材は湿気や埃から守ることが重要で、保管環境を整えるだけで寿命が大きく伸びます。

| 項目 | 推奨 | 備考 |

|---|---|---|

| 保管場所 | 屋内倉庫 | 乾燥した場所 |

| 湿気対策 | 除湿機 | シリカゲル併用 |

| カバー | 布カバー | 通気性を確保 |

| 電池類 | 冷暗所保管 | 長期保管は取り外す |

レンズやミラーは直接触らないようにして、必要な時だけブロワーや柔らかい布で埃を払ってください。

長期保管前には分解やクリーニングを行い、可動部には適量のメンテナンスを施すと良いでしょう。

近隣配慮

屋外での観測は周囲の迷惑にならないように配慮して行う必要があります。

騒音や明かりの使い方は時間帯を考慮して、近隣に一声かけておくと理解が得やすいです。

望遠鏡の向きや設置時間を工夫して、プライバシーに配慮した運用を心がけてください。

定期的に地域のルールを確認し、マナーを守って観測を楽しんでください。

次に始める具体的アクション

まずは観測目的を一つに絞り、月や明るい惑星、星座のどれかをターゲットに決めましょう。

次に近場で暗い空が得られる観測場所を一か所選び、実際に下見をして安全性を確認してください。

手軽な双眼鏡か初心者向けの小型望遠鏡を用意し、星図アプリで導入手順を練習しましょう。

観測日は天気と月齢をチェックし、まずは短時間の夕方観測から始めると続けやすいです。

観測ノートを用意し、見えた天体や撮影の設定を写真とともに記録する習慣を作ってください。

最後に、地域の観望会やオンラインコミュニティに参加して、先輩からのアドバイスを受けてみてください。